di DANILO CARUSO

Esistono due modi di copiare (i quali poi, in effetti, si riducono a uno vero e proprio): quello di coloro che non hanno idee in testa, e sforzandosi di apparire capaci e talentuosi, rubano alle intelligenze superiori, facendosi sempre scoprire (poiché costoro non sanno neanche copiare), però ingannando i meno istruiti rispetto a loro; e quello di chi fa omaggio a un suo simile nell’aristocrazia intellettuale usando forme concettuali già elaborate. Essere originali è difficile: siamo in ogni tempo debitori del passato, in cui è possibile a volte riscoprire la veste di ciò che potremmo cogliere come novità. La suddetta seconda impropria via del copiato, come anticipato, è confronto, dialogo, maturazione, nel mondo delle idee; in talune circostanze ci accorgiamo a posteriori di eventuali nobili tangenze: quindi omaggio e comunanza non equivalgono a copiare per un pensatore originale e autonomo. Platone rifiutava la prassi del copiare, la quale produce soltanto surrogati, lontani dall’autenticità.

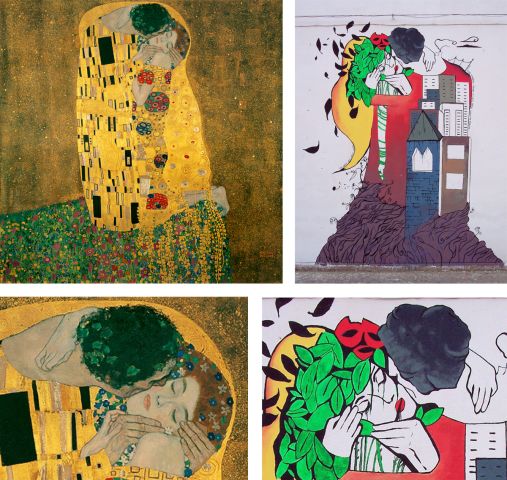

Cosicché, allorquando mi sono soffermato sui murales realizzati sopra il prospetto della scuola elementare (in occasione delle manifestazioni artistiche di luglio 2015), la mia compiaciuta attenzione è stata attirata da quello in cui ho notato un recupero di Klimt (“Il bacio”): un recupero attuato in modo raffinato e intelligente, che non potevo non ascrivere alla categoria del talento, soprattutto per il fatto che si trattava di giovani autori (Salvatore Dolcemascolo, Desirée Giambelluca, Raffaele Gennarelli, Paolo Felice), i quali davano dimostrazione di avere conoscenze e un progetto che non fosse solo l’emergere sul piano dei notabili. Ignoro se gli artefici di tale murale abbiano rivelato al pubblico le loro fonti d’ispirazione, vada comunque a tutti gli artisti dei tre murales il mio apprezzamento per essersi segnalati grazie a opere antitetiche ai frutti dell’inferiorità affliggente chi copia alla maniera criticata da Platone.

Anni addietro mi ero accorto di un’altra ascendenza plausibile riguardante lo pseudofrontone del Duomo lercarese: ricalca schema del frontone del California State Capitol di Sacramento (risalente al terzo quarto dell’Ottocento). Un’altra suggestione estetica e concettuale veicolata a inizio Novecento nel clima di attrito tra massoneria e Chiesa di cui ho trattato in una mia analisi1.

Sinora non ne avevo fatto cenno (non so se altri se n’erano accorti: per quanto mi riguarda io non ne ho sentito né letto altrove).

Accanto al ragionamento su un tale paragone stilistico colgo l’opportunità di un ulteriore intervento. Lo spazio architettonico antistante al Plesso scolastico “Paolo Borsellino”, di forma approssimativamente semicircolare (creato allo scopo di ospitare un pubblico seduto che assiste a una manifestazione), nella lingua italiana, non si chiama né anfiteatro, né arena, né parco: sono alcuni anni che leggo sempre una denominazione non corretta. Anche qui non escludo che qualcuno parlandone o scrivendone al di là del mio campo d’esperienza si sia espresso in modo preciso.

Esso si chiama teatro (era diffuso nell’antichità grecoromana): anfiteatri sono il Colosseo, l’Arena di Verona, aventi pianta ellittica. Aspettavo e speravo che altri si decidessero a far presente l’errore semantico. Sovvertire l’ortodossia semiotica non è un bene nei confronti di chi si fida: l’italiano è una lingua attenta, nel vocabolario e nella grammatica.

Se si appella una cosa con il nome di un’altra, si rischia di confondere le idee. Pure in materia di linguaggio Platone raccomanda fedeltà alla verità.

Cosicché, allorquando mi sono soffermato sui murales realizzati sopra il prospetto della scuola elementare (in occasione delle manifestazioni artistiche di luglio 2015), la mia compiaciuta attenzione è stata attirata da quello in cui ho notato un recupero di Klimt (“Il bacio”): un recupero attuato in modo raffinato e intelligente, che non potevo non ascrivere alla categoria del talento, soprattutto per il fatto che si trattava di giovani autori (Salvatore Dolcemascolo, Desirée Giambelluca, Raffaele Gennarelli, Paolo Felice), i quali davano dimostrazione di avere conoscenze e un progetto che non fosse solo l’emergere sul piano dei notabili. Ignoro se gli artefici di tale murale abbiano rivelato al pubblico le loro fonti d’ispirazione, vada comunque a tutti gli artisti dei tre murales il mio apprezzamento per essersi segnalati grazie a opere antitetiche ai frutti dell’inferiorità affliggente chi copia alla maniera criticata da Platone.

Anni addietro mi ero accorto di un’altra ascendenza plausibile riguardante lo pseudofrontone del Duomo lercarese: ricalca schema del frontone del California State Capitol di Sacramento (risalente al terzo quarto dell’Ottocento). Un’altra suggestione estetica e concettuale veicolata a inizio Novecento nel clima di attrito tra massoneria e Chiesa di cui ho trattato in una mia analisi1.

Sinora non ne avevo fatto cenno (non so se altri se n’erano accorti: per quanto mi riguarda io non ne ho sentito né letto altrove).

Accanto al ragionamento su un tale paragone stilistico colgo l’opportunità di un ulteriore intervento. Lo spazio architettonico antistante al Plesso scolastico “Paolo Borsellino”, di forma approssimativamente semicircolare (creato allo scopo di ospitare un pubblico seduto che assiste a una manifestazione), nella lingua italiana, non si chiama né anfiteatro, né arena, né parco: sono alcuni anni che leggo sempre una denominazione non corretta. Anche qui non escludo che qualcuno parlandone o scrivendone al di là del mio campo d’esperienza si sia espresso in modo preciso.

Esso si chiama teatro (era diffuso nell’antichità grecoromana): anfiteatri sono il Colosseo, l’Arena di Verona, aventi pianta ellittica. Aspettavo e speravo che altri si decidessero a far presente l’errore semantico. Sovvertire l’ortodossia semiotica non è un bene nei confronti di chi si fida: l’italiano è una lingua attenta, nel vocabolario e nella grammatica.

Se si appella una cosa con il nome di un’altra, si rischia di confondere le idee. Pure in materia di linguaggio Platone raccomanda fedeltà alla verità.