di DANILO CARUSO

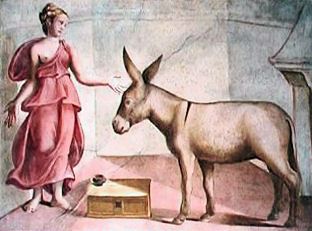

È uscito nelle sale cinematografiche italiane il film Agorà dedicato alla storia di Ipazia (figlia del matematico Teone), filosofa neoplatonica e scienziata (inventò l’aerometro, l’astrolabio, l’idroscopio, il planisfero), ignominiosamente uccisa a 45 anni da integralisti sedicenti cristiani nel 415 d.C. ad Alessandria d’Egitto all’interno di una chiesa dopo avercela portata a forza: «tantum malorum potuit suadere religio». La religiosità, che è umana vocazione naturale, nel momento in cui si converte in nevrosi (ossessiva) diviene peggiore dell’«oppio dei popoli», diventa un veleno che distrugge pure chi vuol servirsene. L’Impero romano dei tempi di Ipazia era in avanzata e forte crisi (demografica e spirituale). I Romani intuirono a suo tempo la “pericolosità” sociale del Cristianesimo: le persecuzioni dei cristiani vanno viste nell’ottica della guerra preventiva (a loro già nota). Ipazia rimane vittima ingiustificata – ricorda l’Ifigenia lucreziana – dell’integralismo che si opponeva al “liberalismo politeista” pagano. Nemmeno gli Ebrei attirarono su di loro un’azione repressiva quale quella subita dai seguaci di Cristo: accadde che il Vangelo si radicò e diffuse come lo stoicismo e l’epicureismo durante l’Ellenismo. Il volerlo imporre a tutti, costi quel che costi, non fu opera di evangelizzazione: convertire poi con la forza e per mezzo di leggi significò solo usare una forma di violenza. La crisi spirituale più che a un risanamento portò alla radicalizzazione dello scontro cristiani-pagani: il Cristianesimo fagocitò la filosofia, che non aveva ucciso nessuno, dando un colpo mortale all’impero che si era poggiato su un sistema sociale più libero. La colpa di tutto ciò non sta naturalmente nel Messaggio evangelico (che è un messaggio universale d’amore e di pace), risiede nel progetto – non condivisibile – di voler accompagnare qualsiasi monoteismo con un impianto totalitario. Piegare il Vangelo a questa logica produsse un ulteriore elemento di disgregazione. La difesa preventiva dei Romani non era di natura religiosa: si può parlare di “repressione di culti socialmente pericolosi”. Il Cristianesimo vinse, ma dalla filosofia prese solo gli strumenti concettuali (nella filosofia ebraica alessandrina si ritrovano i prodromi della teologia cattolica). Gesù Cristo non avrebbe voluto tutto questo, se fosse rimasto personalmente in terra, e del resto anche lui fu vittima di quello stesso integralismo, stavolta all’interno dell’Ebraismo. Bisogna distinguere nella storia della Chiesa, così come in qualsiasi storia, aspetti positivi e aspetti negativi: tutto quello che va da Ipazia a Giordano Bruno e oltre non può che essere condannato. Le persecuzioni dell’inquisizione – qualcuno stima le vittime in dieci milioni, di cui nove solamente le streghe – si configurano come “crimini contro l’umanità”: non importa l’estensione, è questione di qualità del reato. Queste cose non si possono cancellare, ma in questa storia ci sono pure particolari e splendide figure di santi, e non dobbiamo accantonare soprattutto Gesù Cristo che è morto, come Ipazia, per testimoniare la verità. Gli integralisti di allora erano solo integralisti, non meritano di essere chiamati cristiani. La Chiesa medievale garantì la prosecuzione della civiltà occidentale e in primis del Cristianesimo “positivo”, e produsse la conservazione del sapere di quel mondo antico che aveva contribuito a demolire. Nessuno è perfetto. L’importante è correggersi. Ipazia è indubbiamente “donna moderna” rispetto ai suoi tempi: definirla donna d’oggi pare riduttivo. Va ben al di là di un’ideale collocazione cronologica a posteriori: la sua virtù, il suo valore, le sue eccezionali capacità la trasfigurano nel patrimonio di crescita dell’umanità. Ella crede nella ragione, il linguaggio universale che Dio ha dato agli uomini, e non viene meno alla sua missione di “amore-per-il-sapere”. Cade, martire, tra quelli che hanno difeso la pacifica convivenza nelle diversità, a causa dell’odio, del settarismo, dell’invidia, mali che pretendevano di distruggere con la loro irrazionale avversione persino i libri delle biblioteche, e dunque la cultura, la civiltà, il progresso. Ispiratore del delitto il vescovo antisemita Cirillo (successivamente canonizzato); un altro vescovo, invece, Sinesio, rimase devoto e riconoscente ex allievo ipaziano. Come non accostarla d’altro canto, per instaurare un nuovo paragone, a Padre Pino Puglisi. La grazia di Dio, che agisce ovunque e in modi misteriosi, li avrà accolti entrambi nel paradiso dei beati: con parole cariche di pathos, nella rappresentazione scenica Il sogno di Ipazia (pregevole opera di Massimo Vincenzi), ella – interpretata magistralmente da Francesca Bianco (con l’ottima regia di Carlo Emilio Lerici) – ci dice: «E non voltatevi mai indietro a vedere il mio corpo che brucia. Il pensiero non brucia. Io adesso voglio solo salire sul tetto della mia casa a guardare le stelle. Mio padre è lassù che mi aspetta. Lo so.»; nessuno potrà mai cancellare l’immagine divina dal creato: arde sempre la fiamma della verità. Ipazia merita, più che per nemesi, quell’espressione agostiniana delle Confessiones: «bellezza così antica e così nuova».

È possibile vedere le immagini a schermo intero cliccando nel riquadro del video in basso a destra (FULL SCREEN), per uscire premere ESC sulla tastiera in alto a sinistra.